株式投資の手数料を比較したい人

「株式投資で証券会社に口座を開こうと思う。調べてみたら、証券会社ってたくさんあるな… 。手数料が安くて、おすすめの証券会社が知りたい。詳しく比較した情報がほしい!」

こういった要望にお答えします。

この記事の内容

- 定額と都度 どちらを選べば良いのか

- 定額プランの手数料比較とおすすめ

- 都度プランの手数料比較とおすすめ

- あなたにあった証券会社の選び方

- 株式投資で手数料を減らすのは超重要

株式投資におすすめ証券会社9社の手数料を比較

皆さん、こんにちは!ほろほろ(@investfrom30)です。

今回は国内で人気の証券会社の『手数料』を比較します。

投資スタイルに合わせた証券会社とプラン選びについてのヒントも紹介していきます。

記事の最後に、手数料を抑える重要性を記載していますよ!

手数料の理解を深めて、有利な立場から投資できるようになりましょう!

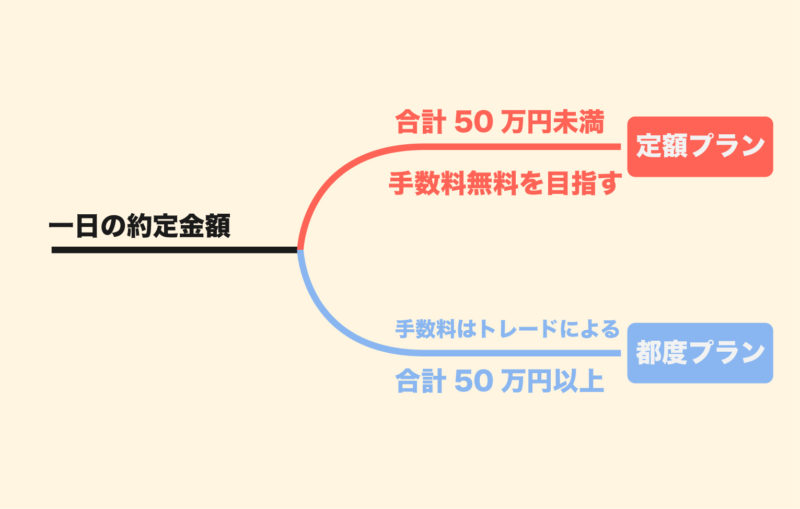

定額と都度 プランはどちらの手数料を選べば良いのか

証券会社の手数料を考える時には、必ず【定額プラン】または【都度プラン】のどちらかを選択することになります。

まずは、どちらを選ぶべきか考えた方が良いです。

とにかく手数料を払いたくないなら

こういった人は定額プランをうまく活用できるようになりましょう!

最近の証券会社は、1日の約定金額が合計100万円未満なら手数料無料としているところが多くなってきました。

高額な取引を数回だけする人におすすめ

1回 100万円を超える大きめの取引を1日数回だけする投資家に向いているプランです。

小さな取引でも、1回ごとに手数料が発生します。

デイトレや短期投資でガンガン資金を回したいという場合は、スタンダードプランは向きません。

SBI証券や楽天証券の定額0円の上限が50万円から100万円になりました!

個人投資家なら、なるべく定額プランを活用すべきです!

49,000円ずつ約定を繰り返すパターンで考えてみました。

- 100万円前後の取引を毎日2回繰り返すなら、スタンダードプランが有利

- 150万円前後の取引を毎日2回繰り返すなら、スタンダードプランが有利

やり方によってスタンダードプランも役立ちます。

ただ、ピンポイントで約定金額をコントロールする必要もあるので、やっぱりアクティブプランで上限額内に収めるほうが簡単な気がします。

| 回数 | 取引 | 約定 | 約定合計 | スタンダード | アクティブ |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 買い | 49,000 | 49,000 | 55 | 0 |

| 2 | 売り | 49,000 | 98,000 | 99 | 0 |

| 3 | 買い | 49,000 | 147,000 | 99 | 0 |

| 4 | 売り | 49,000 | 196,000 | 99 | 0 |

| 5 | 買い | 49,000 | 245,000 | 275 | 0 |

| 6 | 売り | 49,000 | 294,000 | 275 | 0 |

| 7 | 買い | 49,000 | 343,000 | 275 | 0 |

| 8 | 売り | 49,000 | 392,000 | 275 | 0 |

| 9 | 買い | 49,000 | 441,000 | 275 | 0 |

| 10 | 売り | 49,000 | 490,000 | 275 | 0 |

| 11 | 買い | 49,000 | 539,000 | 535 | 0 |

| 12 | 売り | 49,000 | 588,000 | 535 | 0 |

| 13 | 買い | 49,000 | 637,000 | 535 | 0 |

| 14 | 売り | 49,000 | 686,000 | 535 | 0 |

| 15 | 買い | 49,000 | 735,000 | 535 | 0 |

| 16 | 売り | 49,000 | 784,000 | 535 | 0 |

| 17 | 買い | 49,000 | 833,000 | 535 | 0 |

| 18 | 売り | 49,000 | 882,000 | 535 | 0 |

| 19 | 買い | 49,000 | 931,000 | 535 | 0 |

| 20 | 売り | 49,000 | 980,000 | 535 | 0 |

| 21 | 買い | 49,000 | 1,029,000 | 535 | 1278 |

| 22 | 売り | 49,000 | 1,078,000 | 535 | 1278 |

| 23 | 買い | 49,000 | 1,127,000 | 535 | 1278 |

| 24 | 売り | 49,000 | 1,176,000 | 535 | 1278 |

| 25 | 買い | 49,000 | 1,225,000 | 535 | 1278 |

| 26 | 売り | 49,000 | 1,274,000 | 535 | 1278 |

| 27 | 買い | 49,000 | 1,323,000 | 535 | 1278 |

| 28 | 売り | 49,000 | 1,372,000 | 535 | 1278 |

| 29 | 買い | 49,000 | 1,421,000 | 535 | 1278 |

| 30 | 売り | 49,000 | 1,470,000 | 535 | 1278 |

| 31 | 買い | 49,000 | 1,519,000 | 640 | 1278 |

| 32 | 売り | 49,000 | 1,568,000 | 640 | 1278 |

| 33 | 買い | 49,000 | 1,617,000 | 640 | 1278 |

| 34 | 売り | 49,000 | 1,666,000 | 640 | 1278 |

| 35 | 買い | 49,000 | 1,715,000 | 640 | 1278 |

| 36 | 売り | 49,000 | 1,764,000 | 640 | 1278 |

| 37 | 買い | 49,000 | 1,813,000 | 640 | 1278 |

| 38 | 売り | 49,000 | 1,862,000 | 640 | 1278 |

| 39 | 買い | 49,000 | 1,911,000 | 640 | 1278 |

| 40 | 売り | 49,000 | 1,960,000 | 640 | 1278 |

初心者におすすめのプラン

どちらが優れているか決めることはできません。ただ、初心者の人は可能な限り手数料を払わない方法で投資をする方が良いですよ。こちらに関しては、この記事でも解説していきます。

なので、基本的には「定額プラン」を利用して手数料無料化を目指しましょう。

1日ごとの「定額プラン」の手数料比較

アクティブプランとも呼ばれる料金体系です。

定額プランでは、1日あたりの売買による約定金額の合計で手数料が変化します。

| 証券会社 | 〜5万円 | 〜10万円 | 〜20万円 | 〜30万円 | 〜40万円 | 〜50万円 | 〜100万円 | 〜150万円 | 〜200万円 | 〜300万円 | 口座数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SBI証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,278円 | 1,238円 | 1,691円 | 約600万 |

楽天証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 約600万 |

マネックス証券 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,750円 | 約200万 |

松井証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 約120万 |

auカブコム証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 約120万 |

GMOクリック証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,238円 | 1,238円 | 1,691円 | 約46万 |

岡三証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,980円 | 約28万 |

SBIネオトレード証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 880円 | 1,100円 | 1,540円 | 非公表 |

DMM株 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 非公表 |

2021年7月19日:SBI証券がアクティブプランの手数料を改定しました。

定額プランでおすすめの証券会社

株式の取引だけを考えると、どの証券会社が優れているということはありません。

総合的に人気なのは、SBI証券と楽天証券です。

米国株にも挑戦したいなら、マネックス証券です。

電話サポートなどカスタマーサポートに定評があるのが松井証券や岡三オンライン証券です。

取引ごとの「都度プラン」の手数料比較

スタンダードプランとも呼ばれる料金体系です。都度プランでは、一回の売買の約定金額で手数料が変わります。

| 証券会社 | 〜5万円 | 〜10万円 | 〜20万円 | 〜30万円 | 〜40万円 | 〜50万円 | 〜100万円 | 〜150万円 | 〜200万円 | 〜3,000万円 | 口座数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SBI証券 | 55円 | 99円 | 115円 | 275円 | 275円 | 275円 | 535円 | 640円 | 1,013円 | 1,013円 | 約600万 |

楽天証券 | 55円 | 99円 | 115円 | 275円 | 275円 | 275円 | 535円 | 640円 | 1,013円 | 1,013円 | 約600万 |

マネックス証券 | 110円 | 110円 | 198円 | 275円 | 385円 | 495円 | 1,100円 | 1,100円〜* | 1,650円〜* | 2,010円〜* | 約200万 |

松井証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円〜 | 約120万 |

auカブコム証券 | 55円 | 99円 | 115円 | 275円 | 275円 | 275円 | 535円 | 1,089円〜 | 1,584円〜 | 〜4,059円 | 約120万 |

GMOクリック証券 | 50円 | 90円 | 100円 | 260円 | 260円 | 260円 | 460円 | 550円 | 880円 | 880円 | 約46万 |

岡三証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,980円 | 約28万 |

SBIネオトレード証券 | 50円 | 88円 | 100円 | 198円 | 198円 | 198円 | 374円 | 440円 | 660円 | 880円 | 非公表 |

DMM株 | 55円 | 88円 | 106円 | 198円 | 198円 | 198円 | 374円 | 440円 | 660円 | 880円 | 非公表 |

都度プランのおすすめの証券会社

株式投資の初心者にベストな証券会社の選び方

このように比較していくと、利用するべき証券会社が絞れてきますね。

とはいえ、「とにかく手数料が安い証券会社!」と飛び付くのは考えもの。

まずは、証券会社のサービス内容も確認しておきましょう。

利用できるサービスは証券会社でかなりバラバラです。

| 証券会社 | 口座数 | 投資信託 | 外国株 | 債券 | 手数料ゼロETF |

|---|---|---|---|---|---|

SBI証券 | 約600万 | ● | ● | ● | ● |

楽天証券 | 約600万 | ● | ● | ● | ● |

マネックス証券 | 約200万 | ● | ● | ● | ● |

松井証券 | 約120万 | ● | – | – | – |

auカブコム証券 | 約120万 | ● | – | ● | ● |

GMOクリック証券 | 約46万 | ● | – | ● | – |

岡三証券 | 約28万 | ● | ○ | ● | – |

SBIネオトレード証券 | – | ● | – | – | – |

DMM株 | – | – | ● | – | – |

サービス選びは重要

利用している証券会社に該当するサービスがなければ、せっかくのチャンスを逃すことも…

将来的にどのような投資をしたいかも考えて、証券会社を選ぶと良いと思います。

手数料無料で利用できるETFを提供しているかも重要です。

インデックスETFで積立投資するなら、余計な手数料を省くことができます。

このあたりはSBI証券・楽天証券・マネックス証券がライバル関係です。

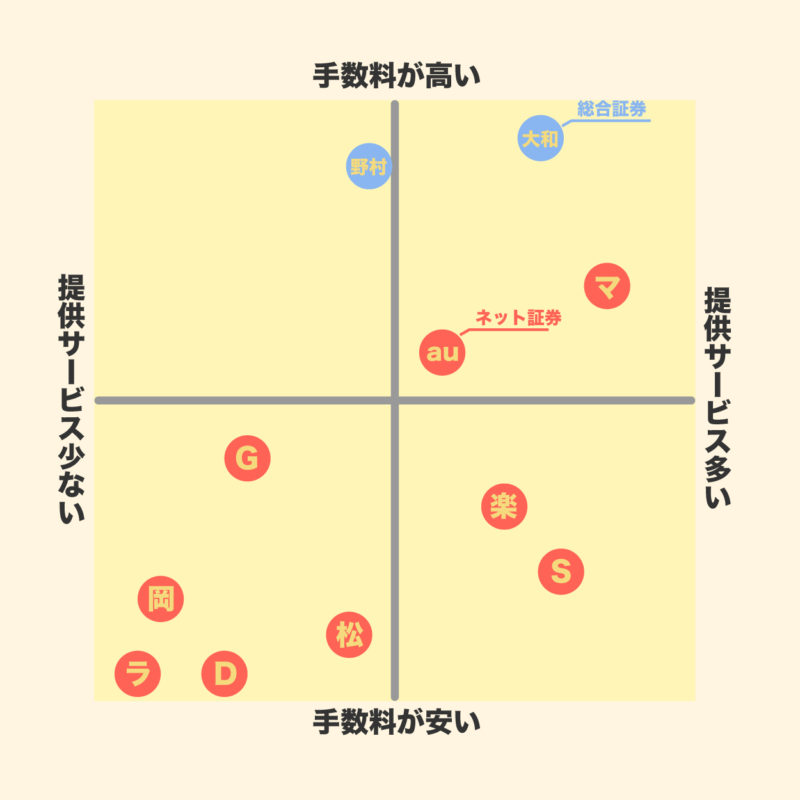

それぞれの証券会社のイメージ

私はほとんど全ての証券会社の口座を持っています。

それぞれ家族3人分作っています。そんな私のそれぞれの証券会社のイメージはこんな感じです。

| 証券会社名 | 特徴 |

| SBI証券 | オールマイティ 若者に人気 |

| 楽天証券 | オールマイティ 若者に人気 |

| マネックス証券 | 海外株が充実している |

| 松井証券 | 老舗 カスタマーサポートに定評 料金体系がシンプル |

| auカブコム証券 | 空売り銘柄が豊富 優待投資家に人気 |

| GMOクリック証券 | スマホアプリが定評 |

| 岡三オンライン証券 | 拘束金なしでIPO抽選に参加可能 |

| ライブスター証券 | スタートアップ 手数料で攻勢をかける |

| DDM 株 | スタートアップ 手数料で攻勢をかける |

※あくまでも管理人が持っているイメージです。

分布図でいうとこんな感じ

この分布図はあくまでも私の独断です。

ネット証券は大乱戦

ネット証券は全体的に手数料が安いです。

ネット証券を選ぶポイントは、やはり『手数料 × 利用可能なサービス』です。

総合証券(窓口タイプ)はとにかく高い

総合証券会社の手数料はとにかく高いです。

電話サポートや窓口取引などのサービスが充実している分の手数料が上乗せされています。

複数の証券会社に口座を持つことは可能?

答えはYESです。

基本的に無料で口座開設をすることができます。

証券会社の数に上限はありません。

複数の口座を持つメリット・デメリットはこんな感じかと思います。

管理さえしっかりすれば、メリットの方が多いです。

注意したい点は『NISA口座』はひとり1口座と決まっています。どの証券会社でNISA口座を開設するかは慎重に考えましょう。(基本的にSBI証券・楽天証券などでOKだと思います。)

後から他の証券会社にNISA口座を変更することもできますが、めちゃくちゃ大変です。

株式投資の初心者は手数料を減らすのが超重要

最後に株式投資をする上で、手数料を減らす努力が重要であることを説明します。

手数料は往復ビンタ

私たちが手数料を考えるとき『1回分』を考えがちです。

しかし、実際には①株を買う時 ②株を売る時 の2回手数料が発生する可能性があります。

つまり投資家は往復ビンタを喰らうことになるんです。

例えば、A証券の手数料は100円/回、B証券の手数料は1,000円/回だったとします。

株式投資によって5,000円の利益が出ましたが、手数料の違いによって手元に残るお金に1,800円の差が発生します。

A証券 5,000円 − 手数料(買)100円 − 手数料(売)100円 = 4,800円

B証券 5,000円 − 手数料(買)1,000円 − 手数料(売)1,000円 = 3,000円

手数料は無視できない存在です。

何も調べずに投資を始めると、手数料が原因でパフォーマンスが上がらないという状態になることも…

(まとめ)手数料の削減が最初にできる初心者の努力

以上が、株式投資を始める際の証券会社の選び方と手数料についての説明でした。

初心者の場合、投資の腕を磨いてお金を増やしたいと考えるはず。でも…!

その前に、初心者でも確実にできることは、手数料を減らす努力です。

少し長くなってしまいましたが、『手数料の比較』と合わせて『最適な証券会社の選び方』にも含み込んでみました。

最初のスタートを間違えないためにも、この記事がお役に立てば嬉しいです。