テクニカル分析は本当に無意味なの?

このようなトレードの悩みのヒントに

- 投資(エントリー)のタイミングが分からない

- このままホールドし続けて良いのだろうか

- どこで損切りすればよいのだろう

「テクニカル分析はもう役に立たない」と聞いたことがあるかもしれませんが、私はそうは思いません。

確かに多くの投資家は株価をファンダメンタル分析で判断していますが、実際にはテクニカル分析も活用している人が多いです。テクニカル分析とファンダメンタル分析は対立するものではなく、両方を上手に使うことが大切です。

この記事では、「テクニカル分析は無意味ではない」と考える私が、テクニカル分析の基本をわかりやすく解説します。初心者でも安心して読める内容ですので、ぜひチェックしてみてください。

この記事を読むことで、トレードに役立つテクニカル分析の基礎知識が身に付くでしょう。

株式投資やCFDを活用した短期的なトレードでは、テクニカル分析を用いてトレードしている機関投資家も多いため、その理論を知っているだけでも勝率は上昇します。

本気でテクニカル分析に取り組みたいなら

この記事では難しいことまでは解説しませんが、テクニカル分析の基礎があなたのトレードに役立つと感じるなら、ジョン・J・マーフィーが著した『先物市場のテクニカル分析』という最高の一冊を熟読することをおすすめしたいと思います。かなりのボリュームですが、機関投資家がどのようなテクニカル分析をしているか理解できます。(この本はどの投資銀行にも必ずっと言ってよいほど置かれているそうですよ!)

投資タイミングに一貫性がなく、ムチャクチャなトレードをしていると少しでも感じるなら、まずは本書に投資するべきです。

テクニカル分析は意味ない?

「テクニカル分析は当てにならない」と感じたことがある投資家も多いのではないでしょうか。

実際、テクニカル分析は『トレンドを確定するもの』ではなく、『トレンドの方向を暗示するもの』として利用することが大切です。特に初心者投資家は、テクニカル分析から明確なヒントを得ようと焦ることがありますが、サポートラインやレジスタンスラインなどの存在により、思惑通りにいかないことも多々あります。

私の場合、指値や逆指値の待機場所を考えるときにテクニカル分析を利用しています。具体的には、「エントリー価格をどこに設定するか」「損切り価格をどこにするか」「ポジションをホールドし続けるか」といった判断を、チャートを手がかりに『機械的』に行う際に活用しています。

テクニカル分析を使うことで、感情に左右されないトレードができるようになるでしょう。

テクニカル分析の使いどころ

- エントリーのタイミングを決定する

- 損切り価格を設定する

- 目標価格を決定する

テクニカル分析の視点から『買いトレンド』が見えたとしても、利益が出るまで我慢してホールドするというのは、必ずしも賢明ではありません。

テクニカル分析を活用する際に重要なのは、『勝ち』と『負け』の両方のシナリオを事前に考えておくことです。これにより、規律を持ったトレードが可能になります。

大切なのは、テクニカル分析を正確な未来予知のツールとして捉えるのではなく、あくまでトレードの一助として利用することです。この感覚を持っていないと、「テクニカル分析は意味がない」という誤解に陥ってしまうかもしれません。

次の章では、投資初心者でも簡単に利用できる、基本的なテクニカル分析の手法を紹介します。

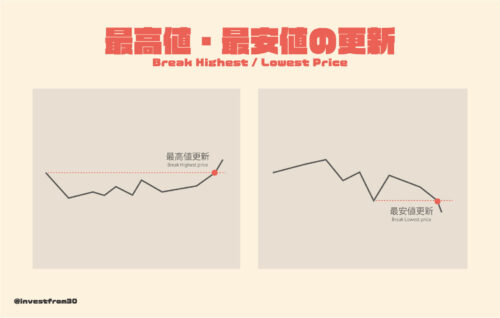

テクニカル分析の基礎|最高値・最安値の更新

テクニカル分析の中で最も分かりやすい指標の一つが、最高値や最安値の更新です。

これを「新値を取る」と表現する投資家もいます。

最高値や最安値の確認は、投資初心者でも簡単に行えるため、人気のある指標です。実際、多くの証券会社のチャートスクリーニング条件にも、この指標が含まれていることが多いです。

最高値を更新するタイミング

それまでに買いポジションを持っていたほとんどの投資家がプラスのパフォーマンスを得ている状態です。つまり、多くの投資家が利益を上げているため、この相場には上値抵抗(レジスタンス)が少なく、株価がさらに上昇しやすい環境となります。

最安値を更新するタイミング

それまでに買いポジションを持っていたほとんどの投資家がマイナスのパフォーマンスとなっています。この状態では、多くの投資家が損切りのタイミングを伺っていたり、損失を抱えたまま塩漬けにしていることが多く、上値抵抗が強くなるため、株価がさらに下落しやすい環境です。

投資初心者は「高値掴みをしたくない」という心理から、高値更新ではなく安値更新している銘柄を選びがちです。しかし、高値更新の銘柄はダウンサイドリスク(下落リスク)が大きいものの、多くのサポートラインで守られているという事実もあります。

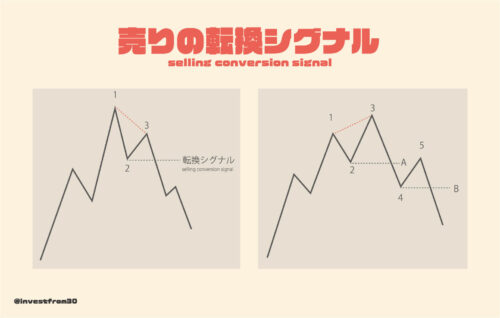

テクニカル分析の基礎|転換シグナル

テクニカル分析の基礎に『転換シグナル』があります。

転換シグナルは、マーケットの流れが「買いトレンドから売りトレンドへ」または「売りトレンドから買いトレンドへ」と変わるポイントを示すものです。このシグナルをウォッチすることは非常に有用で、株式投資においてトレンドが継続しやすい性質に裏付けられています。

転換シグナルを活用することで、「一方向のトレンドが終了し、反対方向の値動きが始まるポイントになるのでは?」という仮定を立てることができます。

機関投資家は、サポートラインやレジスタンスラインを基にして、買い・売りの指値注文を入れています。転換点に到達すると、多くの注文が発動し、値動きが一方向に加速しやすいとされています。

特に、売りの転換シグナルが出たチャートには注意が必要です。機関投資家は長期間損失を抱えることができないため、サポートラインなどの損切りラインには多くの注文が集まります。サポートラインの数%下あたりには指値注文が溜まっていることが多く、これが原因で「売りが売りを呼ぶ」展開になりやすいのです。

転換シグナルは利益確定ラインの設定に有効

売りの転換シグナルは利益確定ラインや損切りラインを事前に考えるのに役立ちます。

個人投資家にとって利益確定ラインと損切りラインを決めることはレベルの高い作業です。

この知識は一貫性を持って行動するための一助になるかと思います。

前回の高値を超えられない場合

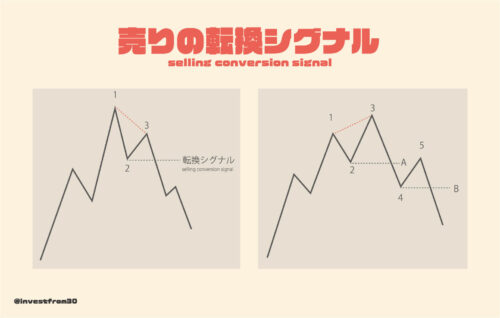

左図をご覧ください。図の中で、1が前回の高値、2が前回の安値を示しています。現在、2で反発して3まで上昇したものの、前回の高値1を超えることができずに再び下落しました。この場合、前回の安値2に引いた点線を下抜けるタイミングが転換シグナルとなります。

このシグナルが示すのは、相場が上昇トレンドから下降トレンドに転換する可能性があるということです。このポイントを見極めることで、トレードの判断に役立てることができます。

前回の高値を超えるが前回の安値を下回る場合

右図をご覧ください。図の中で、1が前回の高値、2が前回の安値を示しています。現在、2で反発して3まで上昇し、前回の高値1を超えることができました。このタイミングでは、買いシグナルが継続していると考えられます。

しかし、その後に下落基調が強まり、直近の安値4に向かって下落する最中に、前回の安値2から生成されるサポートラインAを下抜けると、トレンド転換のシグナルと考えることができます。

とはいえ、今回は前回の高値1を超えてからの下落であるため、上昇トレンドがまだ継続していると見なすことも可能です。慎重に考える投資家は、4から生成されるサポートラインBを下抜けるタイミングを、売りの転換シグナルとすることが多いです。

このように、転換シグナルを判断する際は、チャートの動きを細かく観察しながら、シグナルの意味を慎重に解釈することが重要です。

転換シグナル:ダブルトップ

転換シグナルの中でも有用性の高いチャートパターンがダブルトップです。

ダブルトップの出現は、その後の下落トレンドを予想するのに非常に役立つテクニカル分析のひとつです。

関連記事:ダブルトップとは?相場転換を示唆するチャートパターンを解説!

テクニカル分析は意味ない?と感じるなら基礎の見返しを

今回は「もしかしてテクニカル分析って意味ないのかな?」と疑問に感じている投資家向けに、テクニカル分析の基礎の中でも理解しやすく有用性があるものを紹介しました。

まずは『最高値・最安値』と『トレンド転換シグナル』の基礎部分を理解するだけでも、投資のチャンスを増やし、損失リスクをある程度は減らせるかと思います。

え? まだまだ物足りない? では次回から少しレベルを上げていきますよ!