【第12週】2022年3月21日〜3月25日 米国株ETFの騰落率

コメント

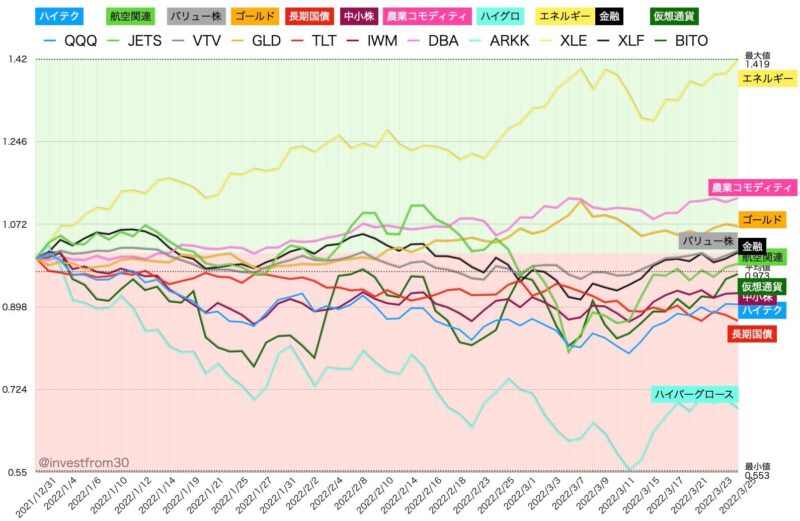

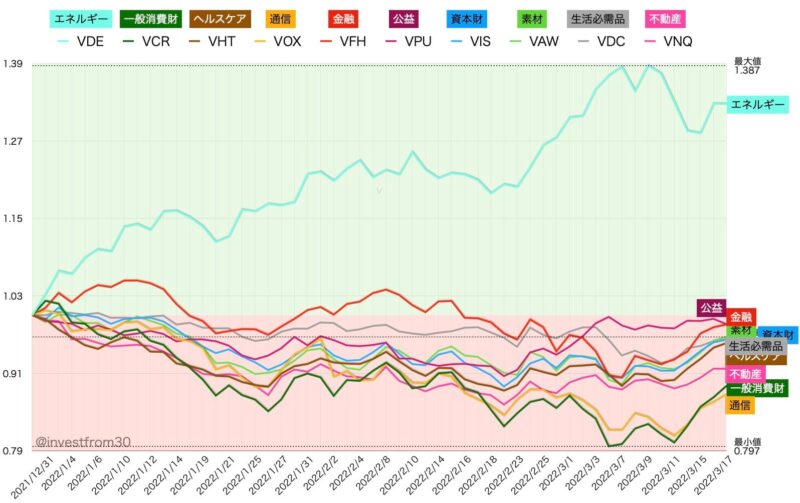

今週もエネルギーセクター(石油)がアウトパフォームしています。

一方で消費者行動にまつわる経済指標が悪化してきており、物価上昇に伴う需要破壊の様子が見て取れます。

FOMCではパウエル議長が5月の消費者物価指数(CPI)次第では利上げ幅を現行の0.25%から0.50%にするとのタカ派のコメントをしています。今週は米国株が回復基調でしたので、FRBからすれば引締めの動機が増えているとも言えます。FRBの3月の動向をこちらの記事にまとめています。合わせて参考にして頂ければと思います。

FXではドル円が122円という弱さを見せています。ドルインデックスであるDXYから考えると、主要国で円だけが売られている状態です。円を保有する価値が薄れていく可能性はありますので、個人的には2018年から続けているドル積立のペースを早めています。

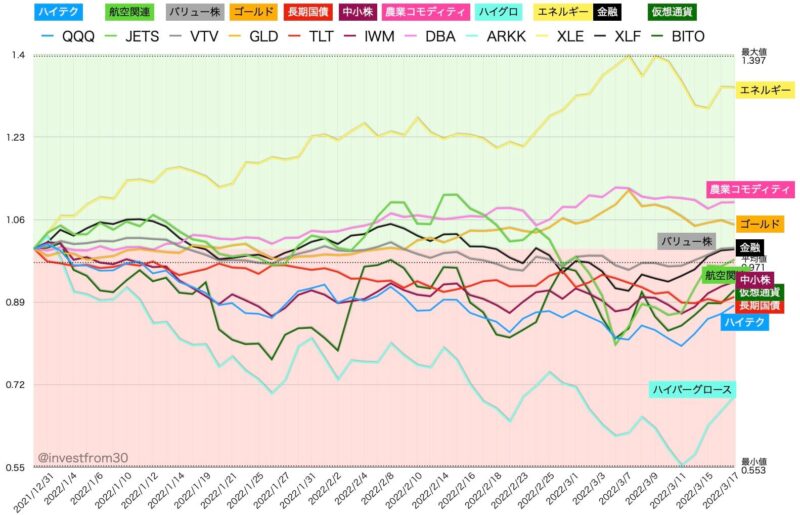

【第11週】2022年3月14日〜3月18日 米国株ETFの騰落率

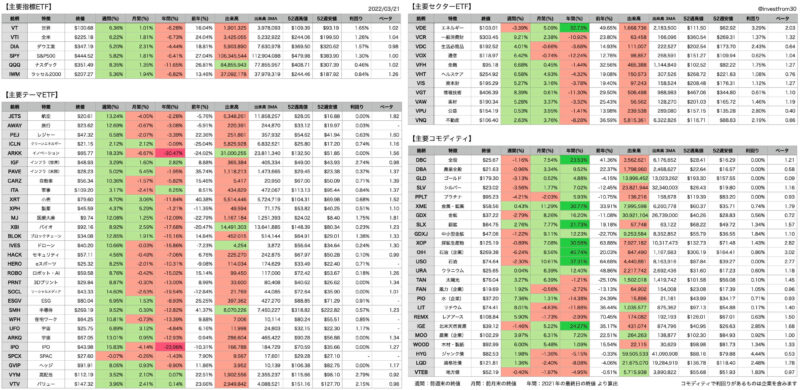

今週から『出来高』と『3ヶ月の出来高平均(3MA)』を追加しました。投資家がどのセクターやテーマに集中しているか把握するため活用してください。

コメント

今週もエネルギーセクター(石油)の大きなボラティリティが継続しています。

FOMCでは3月から0.25bpの利上げが年7回行われる見通しの発表がありました。これは相場の予想通りでした。FOMCのスケジュールに大きな変更がないことを確認して、これまでマイナス方向にパフォームしていたセクターやテーマが買い直されています。

このところ長短金利差(米国10年利回-米国2年利回)が0.2%を下抜けそうな雰囲気を出してきています。この長短金利差がマイナスになると、ほぼ100%の確率で1年〜2年後にリセッション入りすることが知られています。

インフレ継続のまま、リセッションが意識されると雇用統計や賃金などに影響が出るはずです。この場合には、ますますスタグフレーションに突入するリスクが上昇します。

一方で、ウクライナ情勢やFOMCの利上げ発表などインパクト・ファクターの高い事象は相場に織り込まれていっている印象を受けます。ポートフォリオは以前よりもエクイティ(株式)を増やせる環境に変わってきているかもしれません。